新闻资讯

News And Information

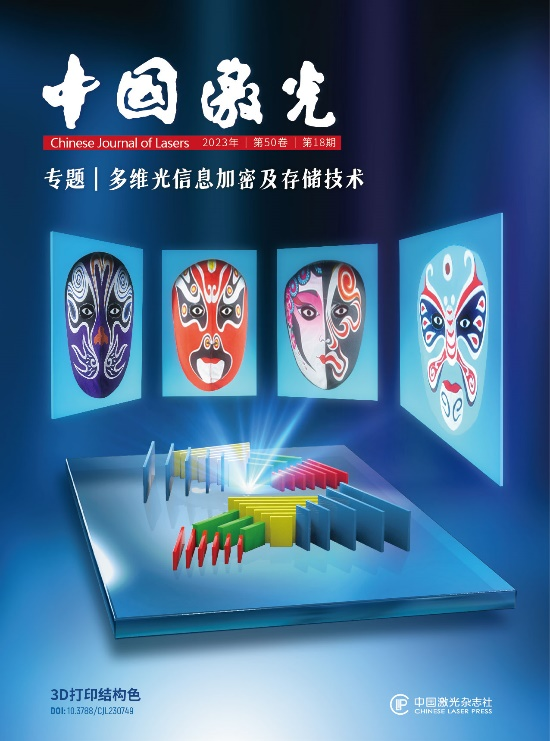

专题封面 | 3D打印“变脸”结构色

发布时间:

2024-04-30

为及时和全面反映光信息加密及存储技术的最新发展趋势,《中国激光》于2023年第18期出版“多维光信息加密及存储技术”专题。(点击查看专题网页)

专题内封底文章来源于哈尔滨工业大学(深圳)肖淑敏教授、阮琦锋教授课题组。文章综述了双光子聚合光刻(TPL)三维打印技术的原理、几种常见的结构色三维结构以及打印方案,并回顾了TPL技术在结构色立体信息和动态信息应用方向的研究进展,最后展望了该领域的发展前景。(点击查看原文)

苏思华, 王开阳, 黄灿, 金立敏, 肖淑敏, 阮琦锋. 基于双光子聚合3D打印技术的结构色研究进展[J]. 中国激光, 2023, 50(18): 1813007.

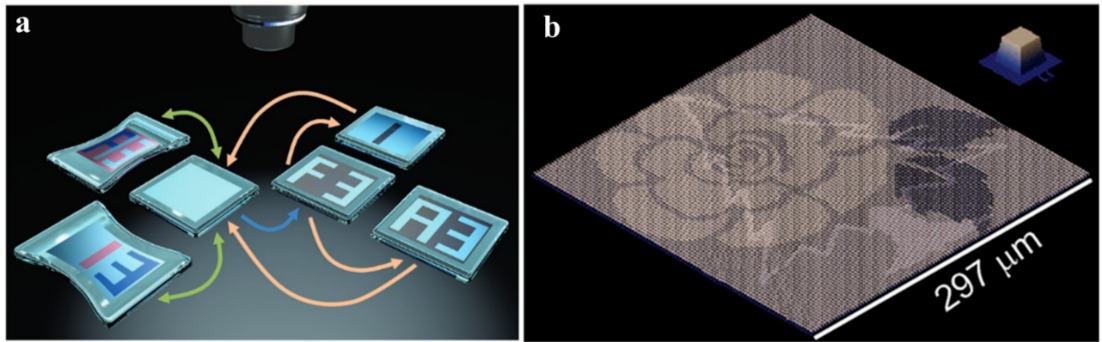

封面解读

封面借用中华瑰宝川剧脸谱,呈现了利用微纳3D打印技术实现多重高精度结构色图案的原理。类比于川剧艺人以高超的技艺在举手投足之间敏捷地完成一次次变脸,双光子聚合3D打印技术制备的角度复用光栅可以实现微纳光学的“变脸”:在倾斜入射的白光照明下,轻轻一转样品,就可以在显微镜中看到迅速切换的多组彩色微图案。基于双光子聚合3D打印技术的多重/动态结构色在光学防伪、信息存储和光学传感等领域中有重要的应用。

一、引言

孔雀开屏的雍容华美,蝴蝶翅膀的流光溢彩,自然界中存在许多“色彩大师”。类似地,科研人员借助3D打印技术和光学原理,通过在不同角度入射的白光照射下,微调3D打印的特殊样品,也能呈现“会流动”的轻奢异彩,不断呈现变色龙般的梦幻颜色。

3D打印的过程可以类比为糖画的制作。糖画师傅会先在脑海中构想糖画模型,随后在平面上逐层固化热乎乎的糖浆,从而形成高低起伏的三维物体。目前的3D打印技术主要有熔融沉积成型(FDM)、墨水直写(DIW)、共振激光打印(RLP)、光固化立体成型(SLA)和数字光处理(DLP)等。然而,这些技术在亚微米尺度3D结构的制造上存在一定的困难。双光子聚合光刻(TPL)技术可以轻松打印出亚微米级精度的聚合物结构,属于当前精度最高的3D打印工艺之一。

本文简要综述了TPL三维打印技术的原理、几种常见的结构色三维结构以及打印方案,并回顾了TPL技术在结构色立体信息和动态信息应用方向的研究进展,最后展望了该领域的发展前景。

二、双光子聚合3D打印技术原理

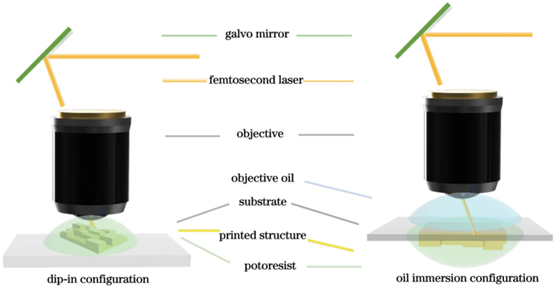

图1 双光子聚合3D打印工艺的浸入式(左)和油浸式(右)配置

相较于其它平面微纳制备技术,TPL关键优势在于能够制备高精度的真三维结构。此外,结合可响应外界刺激的光刻胶材料,TPL还可以制造出形状和性能随时间变化的4D微纳结构(时间为第四维度)。

三、结构色

结构色源于光与微纳结构之间的干涉、衍射和散射等相互作用。平常看到的多彩肥皂泡就是基于薄膜干涉效应产生的多彩结构色[图2(b)]。通过调整结构的几何参数(例如周期、尺寸、形状、周围环境等),可以改变其在可见光谱范围内的光学响应,从而呈现出多彩的颜色。

哈尔滨工业大学(深圳)肖淑敏团队利用硅超表面结合折射率匹配层呈现了高饱和度的结构色。通过逐个像素制备尺寸各异的硅纳米结构,成功展示了艳丽的“孔雀与兰花”彩色微图像[图2(c)]。相较于传统的染料和颜料,结构色因其清洁环保、抗褪色和超高的打印分辨率等优势而备受人们青睐,成为微纳光学研究的热点之一。

图2 不发光物体的颜色:(a)鲜花的色素色;(b)肥皂泡的结构色(源自Pixabay);(c)微纳制备的高精度、高饱和度结构色图像(源自Nature Communications, 2020, 11: 1864)

四、结构色多重/立体信息

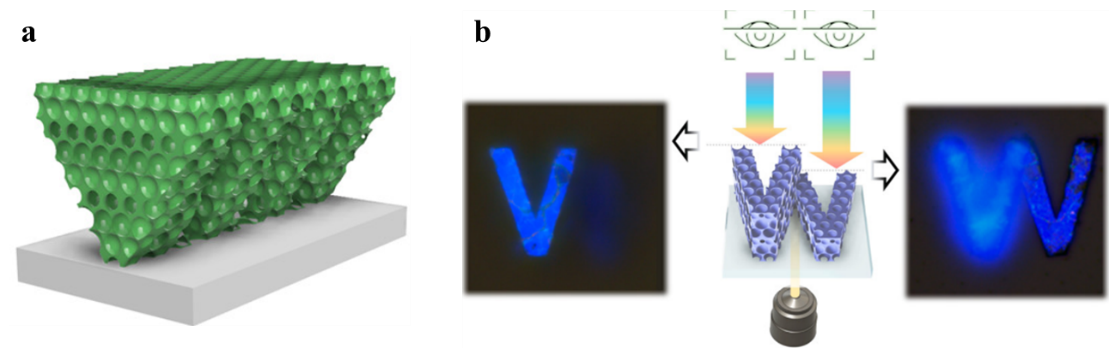

图3 反蛋白石结构实现结构色:(a)三维反蛋白石结构模型(源自Nano Letters, 2021, 21: 8602);(b)多个焦面分别读取不同彩色字符的效果(源自Nano Letters, 2021, 21: 8602)

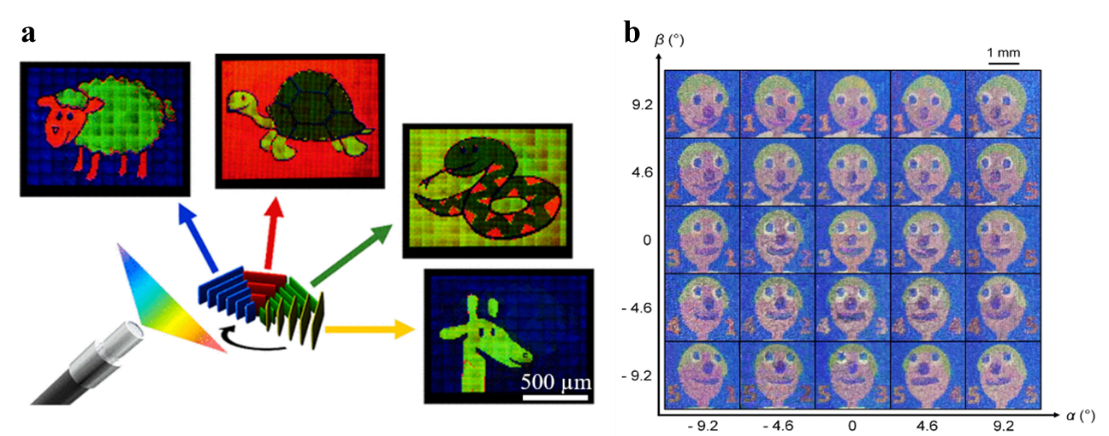

新加坡科技设计大学Joel Yang和哈尔滨工业大学(深圳)阮琦锋等人合作,利用特殊的光学设计实现了多组/立体结构色信息的呈现。该团队通过解耦光栅高度和周期对结构色的影响,使得TPL打印的样品在垂直或倾斜入射的照明条件下分别呈现不同的彩色图像。进一步地,利用角度复用光栅的定向效应实现了在旋转样品时依次显示多种卡通彩图的效果[图4(a)]。

此外,该团队使用TPL一次性打印微透镜和纳米柱相结合的城堡结构,创造了高分辨率的光场打印品。在该系统中,入射光经过结构色纳米柱像素后被微透镜收集并投射至观察者,观察者用裸眼就可以看到选定像素的颜色。利用光场显示原理设计每个透镜下不同位置处的结构色纳米柱,可以实现具有25个或甚至625个视角的3D彩色卡通脸[图4(b)]。这些储存颜色信息的纳米柱隐藏在城堡结构内,无法被模板法直接复制,具有很高的防伪性能。

图4 (a)结合照明条件(源自Nano Letters, 2022, 22: 8189)或(b)利用光场显示原理(源自Nature Communications, 2021, 12: 3728)呈现多重/立体结构色信息

五、结构色动态信息

基于柔性凹槽的独特颜色变化规律,可以设计多种动态调节结构色的方案。通过定向应变和毛细力的协同控制,可以实现具有六种不同图案的一体化弹性体[图5(a)]。

此外,他们还设计并制备了具有交错纳米沟槽结构的浮雕样品,沿正交方向分别拉伸弹性体时,原本透明的区域可以依次呈现出树和花的图像[图5(b)]。这些形状/颜色循环可调的微纳结构在防伪、信息存储和应变传感等领域具有重要的应用价值。

图5 表面浮雕弹性体用于呈现动态结构色信息。(a)一体化弹性体示意图(源自:Advanced Materials, 2022, 34: 2108128);(b)设计的花和树示意图(源自:Advanced Materials, 2022, 34: 2108128)

六、总结与展望

目前,该技术在应用于工业生产时还存在加工效率较低的问题,需要进一步的改进和优化。未来的研究工作还可以探索利用TPL操控更多光自由度的方案。总而言之,TPL微纳3D打印技术在光学领域具有广泛的应用前景。通过持续的研究和探索,我们可以进一步发掘和优化这项技术,推动其在科学研究和工业生产中的应用,并在光通信、光学加密、数据存储等领域取得更加深远的发展。

课题组介绍

哈尔滨工业大学(深圳)阮琦锋课题组(http://faculty.hitsz.edu.cn/ruanqifeng)主要从事微纳光学及微纳制造方向的研究。课题组所在微纳光子学实验室是工信部微纳光电信息系统理论与技术实验室、广东省半导体材料与智能光子系统重点实验室的重要组成部分;长期致力于微纳光学领域中物理学、材料学以及微纳加工等多学科交叉的基础和应用研究;具有完备的微纳结构设计、制备和测试平台。欢迎对相关研究领域感兴趣的学生/学者加入。

期刊简介:

中国激光》创刊于1974年,由中国科学院主管、中国科学院上海光学精密机械研究所和中国光学学会主办、中国激光杂志社出版,是全面报道激光技术领域最新研究成果的旗舰级中文学术期刊。2021年改为半月刊,并开始出版“英文长摘要”以提高期刊论文的国际传播力。2021年和2022年分别打造“前沿激光制造”专题刊和“生物医学光子学”专题刊。

《中国激光》目前被EI、ESCI、AJ、CA、INSPEC、Scopus、CSCD等检索系统收录。多次获得“百强科技期刊”“百种中国杰出学术期刊”“中国精品科技期刊”和“中国最具影响力学术期刊”等称号。2019年入选“中国科技期刊卓越行动计划”。2021年荣获“第五届中国出版政府奖”期刊奖提名奖。2022年入选《光学工程和光学领域高质量科技期刊分级目录》“T1级”。

科学编辑 | 哈尔滨工业大学(深圳)阮琦锋教授、苏思华

上一个

上一个

相关新闻